Roma è stata il grande palcoscenico della kermesse europea ‘Maker Faire’: un’occasione di confronto con il grande pubblico su idee e progetti di innovazione tecnologica con gli occhi puntati sulle sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale, destinata a cambiare le nostre vite

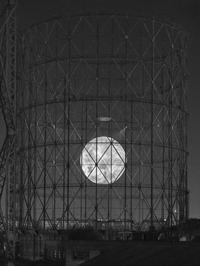

E’ in corso in questi giorni, negli iconici spazi del Gazometro Ostiense, la 'Maker Faire Rome: the European Edition'. Ovvero, la più grande vetrina dedicata all’innovazione tecnologica in Europa, giunta alla XIII edizione. La manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio della capitale d'Italia, ha riunito startup, maker, enti governativi, scuole, università, istituti di ricerca e imprese che hanno condiviso con il pubblico le proprie idee e progetti. Quest’anno, si è dato spazio a varie componenti dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’Internet delle cose, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’agritech passando per i 'Big data', fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata.

Dal 2013, anno della prima edizione romana, sono stati numerosi i progressi in campo scientifico e tecnologico. Tra i temi di maggior interesse per i cittadini, proposti sin dalle prime edizioni della fiera, alcuni sono ormai diventati una realtà consolidata e accessibile a tutti: monitoraggio dei mezzi pubblici con sistema Gps; cambio di residenza online; pagamento della sosta-auto tramite dispositivi mobili; sistemi 'elimina-code' per facilitare l’accesso ai servizi pubblici; nuove tecnologie di informazione e comunicazione. Tutti strumenti, oggi, alla portata di chiunque, in grado di semplificare le relazioni tra cittadinanza e pubblica amministrazione e, al tempo stesso, ridurre i costi e aumentare la produttività.

A dis tanza di oltre un decennio, le sfide sono oggi ancora più impegnative, se è vero che, come dice Sam Altman, Ad di OpenAI, “il 2025 è stato l’anno dell’intelligenza artificiale generale: la tecnologia di maggiore impatto nella storia dell’umanità, più rivoluzionaria dell’industrializzazione e persino dell’invenzione della ruota. Piaccia o meno”, prosegue il manager, “i primi risultati di questo dirompente e irreversibile processo sono già sotto i nostri occhi. A pochi anni dal lancio di ChatGpt, molti strumenti di uso quotidiano hanno integrato l’uso dell’Ai: dalle applicazioni di messaggistica ai software di navigazione sul web, fino ai programmi di videoscrittura ed editing di foto e video. Assistenti virtuali, chatbox, analisi predittive, robot e automazioni varie”, aggiunge Altman, “hanno ormai preso piede nelle nostre attività di tutti i giorni, un’invasione silenziosa, che promette di migliorare i nostri standard di vita”. Anche se non è chiaro a quale prezzo. Il tema delle nuove tecnologie, dell’Ai e dell’extended reality è strettamente legato al dibattito filosofico contemporaneo, inscindibile da campi quali l’etica, le scienze cognitive e neurali, la metafisica, l’ontologia, l’antropologia, l’epistemologia, la filosofia del linguaggio. Questi argomenti sono stati al centro di un interessante evento pubblico che si è tenuto lo scorso agosto sempre a Roma, nella cornice dello Stadio Palatino, dal titolo: 'Filosofie sotto le stelle', parte integrante della programmazione dell’Estate romana. In quell’occasione, tra gli altri, è intervenuto David Chalmers, docente di Filosofia e Scienze neurali alla New York University e condirettore presso lo stesso ateneo del Center for Mind, Brain, and Consciousness. In un articolo pubblicato su 'Boston Review', l'eminente studioso ha spiegato: “I sistemi Gpt sono modelli linguistici che utilizzano reti neurali artificiali giganti. Si tratta di enormi reti di unità interconnesse simili a neuroni, addestrate utilizzando un’enorme quantità di dati, che elaborano input testuali e rispondono con output testuali. Questi sistemi vengono utilizzati per generare testi sempre più simili a quelli umani. Molti affermano di intravedere barlumi di intelligenza in questi sistemi. E alcuni”, ha concluso David Chalmers, “intravedono segni di coscienza”.

tanza di oltre un decennio, le sfide sono oggi ancora più impegnative, se è vero che, come dice Sam Altman, Ad di OpenAI, “il 2025 è stato l’anno dell’intelligenza artificiale generale: la tecnologia di maggiore impatto nella storia dell’umanità, più rivoluzionaria dell’industrializzazione e persino dell’invenzione della ruota. Piaccia o meno”, prosegue il manager, “i primi risultati di questo dirompente e irreversibile processo sono già sotto i nostri occhi. A pochi anni dal lancio di ChatGpt, molti strumenti di uso quotidiano hanno integrato l’uso dell’Ai: dalle applicazioni di messaggistica ai software di navigazione sul web, fino ai programmi di videoscrittura ed editing di foto e video. Assistenti virtuali, chatbox, analisi predittive, robot e automazioni varie”, aggiunge Altman, “hanno ormai preso piede nelle nostre attività di tutti i giorni, un’invasione silenziosa, che promette di migliorare i nostri standard di vita”. Anche se non è chiaro a quale prezzo. Il tema delle nuove tecnologie, dell’Ai e dell’extended reality è strettamente legato al dibattito filosofico contemporaneo, inscindibile da campi quali l’etica, le scienze cognitive e neurali, la metafisica, l’ontologia, l’antropologia, l’epistemologia, la filosofia del linguaggio. Questi argomenti sono stati al centro di un interessante evento pubblico che si è tenuto lo scorso agosto sempre a Roma, nella cornice dello Stadio Palatino, dal titolo: 'Filosofie sotto le stelle', parte integrante della programmazione dell’Estate romana. In quell’occasione, tra gli altri, è intervenuto David Chalmers, docente di Filosofia e Scienze neurali alla New York University e condirettore presso lo stesso ateneo del Center for Mind, Brain, and Consciousness. In un articolo pubblicato su 'Boston Review', l'eminente studioso ha spiegato: “I sistemi Gpt sono modelli linguistici che utilizzano reti neurali artificiali giganti. Si tratta di enormi reti di unità interconnesse simili a neuroni, addestrate utilizzando un’enorme quantità di dati, che elaborano input testuali e rispondono con output testuali. Questi sistemi vengono utilizzati per generare testi sempre più simili a quelli umani. Molti affermano di intravedere barlumi di intelligenza in questi sistemi. E alcuni”, ha concluso David Chalmers, “intravedono segni di coscienza”.

La coscienza, dunque, nelle sue molteplici dimensioni – sensoriale, affettiva, cognitiva e, non ultima, l’autocoscienza – è legata a un’esperienza soggettiva ed è diversa dall’intelligenza. Cioè, non è una performance. È difficile, infatti, individuare degli indicatori oggettivi in grado di misurare la coscienza. Tuttavia, a giudicare dalla rapidità dei progressi in questo campo, è del tutto plausibile che entro il prossimo decennio avremo sistemi dotati di sensi, con un comportamento apparentemente paragonabile a quello degli animali che consideriamo coscienti e, in seguito, di una coscienza di livello umano. Ma la domanda è: dobbiamo davvero arrivarci? Su questo punto, Chalmers è particolarmente cauto e lancia un segnale di allarme: “Dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo e valutare se sia o meno il caso di farlo”, perché “potrebbe essere un disastro imbattersi nella coscienza dell'intelligenza artificiale in modo inconsapevole e irriflessivo”.

Sul palco della manifestazione estiva è intervenuto anche Yuk Hui, docente di Filosofia alla Erasmus University di Rotterdam e tra i fondatori del Research Network for Philosophy and Technology, considerato uno dei più importanti teorici della tecnologia digitale, vista attraverso la rilettura del pensiero tradizionale cinese. “Le macchine fanno parte del processo evolutivo della specie umana”, sostiene Hui, “almeno fino a quando gli esseri umani sono in grado di controllarle. Il punto è, però, che materia e spirito formano una relazione reciproca e non esiste l’una senza l’altro. Di fronte alla quasi assoluta certezza che, a lungo termine, l’intelligenza artificiale sostituirà ogni funzione dell’intelligenza umana, c’è da chiedersi se l’Ai finirà con il mettere in discussione il concetto di ‘élan vital’, lo slancio vitale: ciò che distingue l’organismo dal meccanismo, la forza creativa, il fondamento stesso da cui emerge la vita. Le conseguenze potrebbero essere incalcolabili: dalla disoccupazione di massa al riemergere di politiche reazionarie. In poche parole”, conclude il filosofo di Hong Kong, “la sconfitta dell’umano”. Riflessioni come questa rendono evidente che la corsa all’innovazione tecnologica non può fare a meno di un rigoroso dibattito filosofico, alla luce di temi quali equità, sicurezza, veridicità, giustizia e responsabilità. In pratica, tutto ciò che ci rende umani.